「クリスティアン、愛は暖かくて豊かな波のようです」

『黙禱の時間』p.120

「どうしてそこまでして本を読む必要があるの?」と聞かれたことがあります。それは僕が読書家であるということではなく、暇さえあれば本の話をして聞かせる僕に対して放たれた一言でした。

「あなたには他に話すことがないの?」と皮肉的に受け取ることもできたでしょう。しかし当時の僕には読書をすることについての確信は得られていませんでした。そうした問いに答えることが大きな意味をもつとは思えなかったですし、それは時間が解決するものだと心のどこかで思っていたのです。

彼女は満足のいく回答が得られませんでした。僕は覚えています。よく晴れた日の、柔らかな陽光の差す講堂のなかを彼女は歩いてきました。僕の座る席の一つ下の机に腰かけ、こちらを試すように見ているのです。そう簡単に忘れることはできません。今なら当時より意味のある一言が返せるかもしれないと思うことがあります。どうして本を読むのか、それはこうした本に出会うことそれ自体にあるのではないでしょうか、学校で学べないことはきっとこういう類のものなのでしょう、と。

喪失の文学

自分は機会を逸してしまった、他のどんなものよりも手に入れたいと願っていた何かを奪われてしまった、と考えると、思わず胸が痛くなってきた。

シュテラが書いてくれた言葉を、ぼくは何度もくりかえしてみた。その言葉は告白のようにも、約束のようにも感じられた。ぼくが頭のなかで考えていたけれどまだ口にしていなかった問いへの、答えのようにも思えた。

『黙禱の時間』p.120

シュテラとは主人公クリスティアンが恋した年上の英語教師である。20代前半だという批評家もいれば、30歳にほど近いはずだと推測する人もいる。彼女の年齢は明かされていないが、作品ではチャーミングな、それでいて気品があり、そして何より厳格な教師である、という多彩な顔をもつ人物だ。

教師として学生に接する時のシュテラは、断固たる信念によってその地位を揺るぎないものにしている。その姿は読者にドイツにおける教授と学生の伝統的関係を彷彿させるかもしれない。若い青年に恋をする一人の女性としてのシュテラは学校の教室には存在しない。そのあたりのメリハリというかギャップが彼女のもつ「高嶺の花」オーラを保持させる所以なのだろう。

近づきがたいのに放っておけない、強い女性ではあるけれど守ってあげたい。シュテラ、いや、ペーターゼン先生はみんなの憧れの的なのだ。そんな彼女がある日、亡くなってしまう。

青春、別れ、そして死

伊藤たかみさんの作品に『17歳のヒット・パレード(B面)』というものがある。これは17歳の男女が、18歳を迎える歳の夏を全力で駆け抜けるという作品である。二人は海辺の街で出会い、色々な人の人生を垣間見ながら、スピードをどんどん上げていく。かっこいい、10代の夏、という印象だ。しかし、たくさんの物の前を通り過ぎた二人は、終いには死んでしまう。

この作品から読み取れることはたくさんあるだろう。とりわけ若さが死と隣り合わせであることは多くの読者の感じるところではないだろうか。青春と言われるもののこうした性格にはしばしば恐怖を覚える。続くはずであったものが途中で終わってしまうという居心地のわるさ、違和感。それは再び物語を駆動させる原動力に取って代わることがある。「残された人々」のために物語は何を教えてくれるのだろうか。

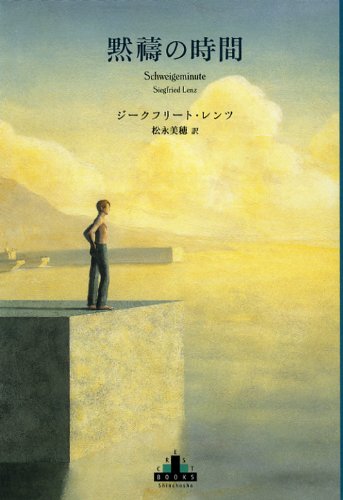

新潮クレストブックス

「なつかしさ」というテーマ

筆者の好きな作家の一人にベルンハルト・シュリンクという作家がいる。彼はドイツの出身で、フンボルト大学で教鞭をとる教授でもある。この作家の専門は法学であり、「法と文学」という講義を開講するなど、精力的に活動を展開している。

そのベルンハルト・シュリンクであるが、彼の作品にはいくつかのテーマが貫かれている。「嘘」や「真実」はその代表的なものであり、「なつかしさ」も一つのテーマとなっている(ように思う)。彼の作品には「回想」をもとに語られるシーンが多く、また第三者としての「彼」や「彼女」、人物が語られることもしばしばだ。

自分とは距離を置く他者が、ある状況下のなかでそれぞれの価値観をもとに行動する。それは作家自身の過去にできなかった、あるいは立ち返りたい願望のあらわれのようにも受け取れる。実際、作品に登場する人物らは、彼がそうであるように法学を専攻している者であったり、法律や一般常識に通じている場合が多い。そうした教養人らが辿る悲運な運命は空想としてではなく、実にリアルに描かれていく。特に『朗読者』などは読み方によっては歴史小説を読んでいるようでもあるし、また同時に純文学のような普遍的な問題を内包しているから、僕のような現代人でも臨場感たっぷりに読むことができる。

ベルンハルト・シュリンクとジークフリート・レンツはそういった意味で似たような物語を描き出している。我々が生きている現代は一見独立した新しい時代のように思えるが、実際は過去と連続的につながっており、ふとした場面でそれらが顔を出すことがある。その生々しい現実の様相を現代的な関心事と絡めながら描くことが両者に共通しているものではないか。現実世界と全く異質な何かを描くのではなく、あえて過去との連続性を意識して作品を描くことで、人生の大きさと言おうか、人生のかなしさのようなものを描くことに成功している。ある一瞬の事柄を永遠の要素として引き伸ばすことで、ある種の普遍性を獲得しているのかもしれない。