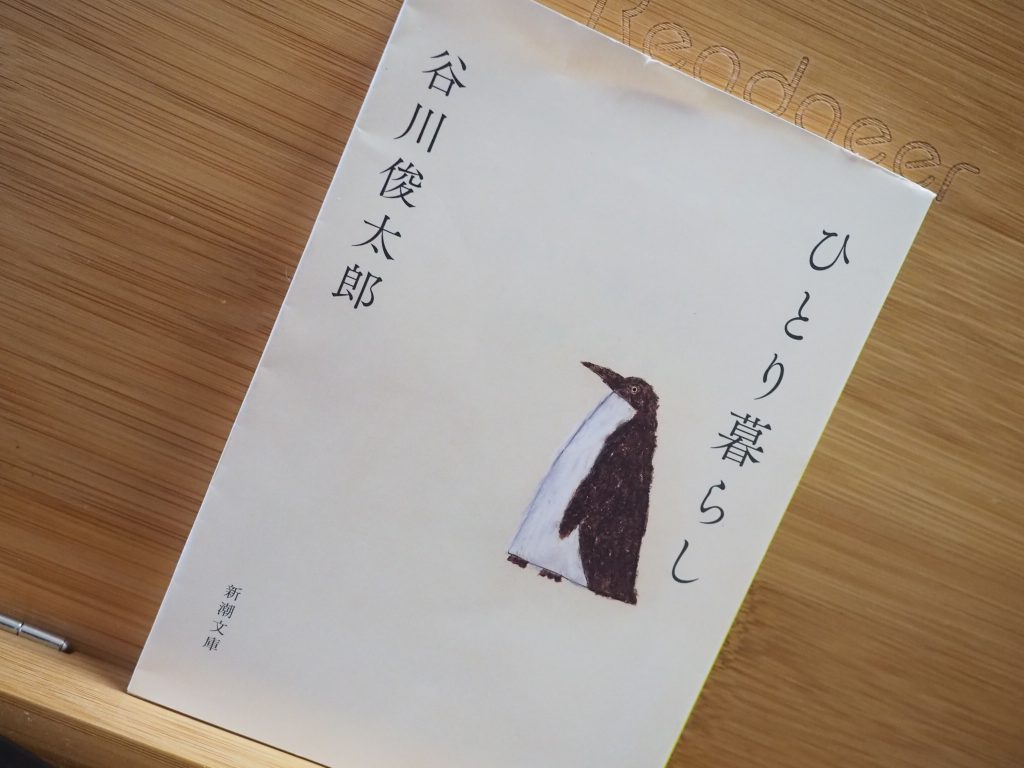

日本を代表する詩人の一人である谷川俊太郎さんが2001年に発表している作品群がこちらの『ひとり暮らし』になる。「結婚式より葬式が好きだ。葬式には未来がなくて過去しかないから気楽である――。」といった独自の論を展開している作品もあり、著者のユーモラスな一面が垣間見れる一冊となっている。

新潮文庫

エッセイを主として、「空」「星」「愛」といった漢字にまつわるエピソードが綴られた「ことばめぐり」(村上春樹さん、糸井重里さんの『夢で会いましょう』のような感じでしょうか)、そして著者自身の当時の生活ぶりがうかがえる「ある日」、以上の3つのセクションで構成されているが、どの作品も著者自身の生活からにじみ出るものが主題となっており、馴染み易い印象を受けた。

自分と出会う

『ひとり暮らし』に収録されたエッセイのなかで、谷川俊太郎さんの詩人としての姿勢が色濃く表れていると感じたものがある。それが「自分と出会う」というエッセイだ。

ほんとは誰でも自分とつきあうのは大変なんじゃないか。ただ大変なのを自分じゃなく、他人のせいにしてるだけじゃないか。大変な自分と出会うまでは、ほんとに自分と出会ったことにならないんじゃないか。上手に自分と出会うのを避けていくのも、ひとつの生きかたかもしれないけれど。

『ひとり暮らし』p.57

「ただ大変なのを自分じゃなく、他人のせいにしてるだけじゃないか」という文章には妙に納得してしまった。たしかに日常暮らしているなか、辛い体験というのは時々あるもので、そういった時はしばしば「あいつのせいで」とか「あそこはこうしておくべきだったんだ」とかいう他人の存在が前提となっている。もちろん他者なくして自分自身も存在し得ないわけだけれど、未知の自分と出会った時に、「あれもこれも、もしかしたら自分なのかもしれない、いや自分なんだ」といった具合に自分自身をアイデンティファイする必要があるのではないか。そうすることで、「自分」という人間の幅が少しずつ広がっていくような気もする。

思い返してみれば、はじめて恋心を抱いた時や、憧れの対象があらわれた時などに、いつもの自分とは違う「誰か」が自分という人間を突き動かしているような感覚にとらわれることがあった。その誰かは自分という容器のなかに入り込んで、好き勝手に歩き回っているような恐ろしさまで感じることもあった。そしてしばしば「恋とはそういうものだ」とか「叶わないからこそ頑張れる」というような言葉をかけられたものだ。自分なのに自分ではないという感覚、実感。そうした「恐ろしさ」にも似たものを受け入れて、初めてひろがることもあるのかもしれない。

ことばめぐり

周知のとおり、日本語には3つの違った書き方の言葉があり、ひらがな、カタカナ、そして漢字がある。おそらく多くの日本人が、また無意識のうちに感じている「語感」というのも、それぞれ3つの言葉ごとに違ってくるのではないか。このセクションでは、漢字から連想される事柄やエピソードをもとに、作家自身の個人的体験が綴られている。

「空」という一字に思い入れのある読者はいるだろうか。谷川俊太郎さんは「青空が自分からすべてを奪う敵のように思えた時期があります」と語った後に、自身の「ビリイ・ザ・キッド」という作品から、 こんな文章を抜粋している。

俺の上にあの俺のただひとつの敵 乾いた青空がある 俺からすべてを奪ってゆくもの 俺が駆けても 撃っても 愛してさえ俺から奪いつづけたあの青空が最後にただ一度奪いそこなう時 それが俺の死の時だ 俺は今こそ奪われない 俺は今初めて青空をおそれない あの沈黙あの限りない青さをおそれない

『ひとり暮らし』pp.119~120 再引用

ここに書かれてあることは観念的なものだった、と述べたうえで、当時感じていた宇宙の虚無に、西部劇のガンマンは銃を突き付けていたのだと続けている。

もし漢字について、何か思い入れがあるか?と聞かれたなら、筆者は「沈黙」という言葉を挙げます。というのも、遠藤周作『深い河』やレイチェル・カーソン『沈黙の春』、谷川俊太郎さんの『沈黙のまわり』、映画ではありますが『羊たちの沈黙』など、「沈黙にはどこか不思議な響きがある」という印象があって、文学作品でもその主題として扱っているものが多くあります。もちろん状況に応じて沈黙が意味するところは変わってくるように思いますが、沈黙すべきでないものが沈黙を破らないということは、どこか不気味なメッセージを見ている者に与えるのではないでしょうか。

語られなかったこと

著者である谷川俊太郎さんは、本著のあとがきにて、「言葉にしないのではなく、言葉にならない秘密が私を生かしている」と綴っている。これは最近になって付け始めた日記についてのコメントになりますが、「本当に切実なことは言葉では言えない」ということに触れています。筆者はなんとなくニーチェやフーコーがいう「語られなかったこと」についての考察と似ているような印象を受けました。ある歴史というものが、記録する人間のいる環境に強い影響を受けていること、そのせいで「書かれるべき」であったのものが「書かれなかった」ということも同時に起こり得るということに繋がっていくのです。彼らはそこからまた一歩踏み込んで、「いかにして語られなかったのか」「語られないことには一定のパターンがあるのではないか」という構造の話へと議論を進めていくことになりました。

谷川俊太郎さんは詩人として、あるいは一人の言葉を愛する人間として、この言葉以前の存在に早くから気付いていたのかもしれません。私たちの本当に大切なものは、もしかすると目には見えないものであり、そしていつも身近にあるのではないか、そう考えさせられる一冊となりました。